【開催報告】URA育成教育研究センター開所式・キックオフセミナー

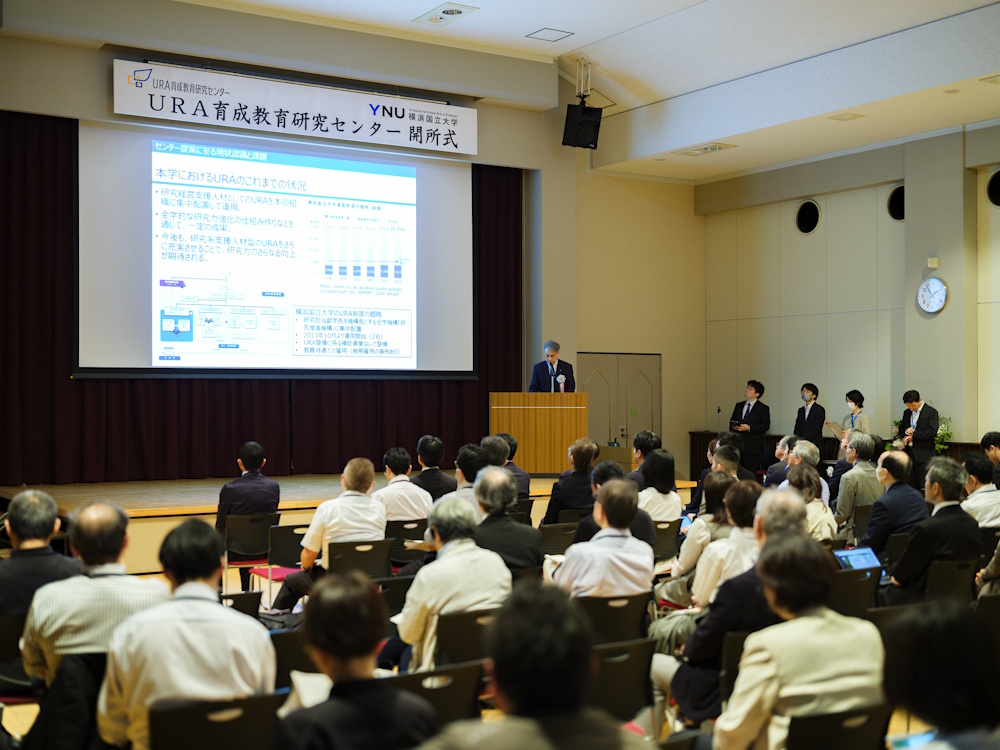

2025年6月2日(月)、横浜国立大学において「URA育成教育研究センター」の開所式およびキックオフセミナーを開催しました。全国の大学・研究機関・企業等から60名を超える参加者が集まり、本センターへの大きな期待と関心が寄せられました。

開催概要

- 日 時:2025年6月2日(月)13:30~15:30

- 会 場:横浜国立大学 教育文化ホール

- 主 催:横浜国立大学 研究推進機構 URA育成教育研究センター

目次

開所式 全国の期待を集めるURA育成の中核へ

開所式では、梅原出学長の挨拶に続き、文部科学省やJST、RA協議会などからのご来賓の皆様より祝辞を頂戴し、本センターの設立意義と今後への期待が述べられました。

開会の挨拶:梅原 出 学長

URAの存在が研究推進に不可欠であることを強調されるとともに、全国的にURA人材が不足する中で、本センターが果たす役割は非常に大きいとの期待が述べられました。

梅原学長

梅原学長

来賓祝辞:

俵 幸嗣 文部科学省 研究振興局 大学研究基盤整備課 課長

URA制度の黎明期から国際的に活躍する事例や、URAの中長期的な体制整備を行っている大学での事例などに触れ、本センターの設立がURA育成体制の全国展開に資するとの期待を寄せられました。

俵課長

俵課長

波多野 睦子 東京科学大学 理事・副学長(研究・産学官連携担当)

URAには、研究現場と大学経営や、異分野・異職種をつなぐバウンダリースパナとして役割を果たすこと、さらには先見性、挑戦力、国際的な科学技術のエコシステムを構築する力が期待されており、人材育成と全国的なネットワークによる相互支援の価値が今後ますます高まる中での本センターの意義と期待を語られました。

波多野理事・副学長

波多野理事・副学長

柴田 孝博 科学技術振興機構 理事

研究開発にとどまらず、大学経営の一端を担う人材としてのURAへの期待が高まる一方で、その育成と活躍の機会が限られる中、本センターが先導的モデルになり多くの人材育成がなされることへの期待を述べられました。

柴田理事

柴田理事

森倉 晋 リサーチ・アドミニストレーション協議会 理事・副会長

URAを取り巻く環境はかなり整備されてきたものの、まだURAの絶対数が足りない状況において、研究経営に貢献するURAの育成・確保は大変重要なことであり、本センター設立は時宜にかなったものであり、本センターと共に協力してURAの育成あるいは能力向上を進めて行くことへの期待が述べられました。

森倉副会長

森倉副会長

センター概要の説明:佐藤 清隆 センター長

本センターでは、組織的な研究力向上に貢献できるURAの育成手法の研究開発と研修実践に取り組み、全国の大学等への展開を視野に入れた構想が紹介されました。URAのみならず、事務職員や博士人材といった潜在的な人材も育成対象とし、多様なアプローチによる人材基盤の形成を目指しています。

佐藤センター長

佐藤センター長

閉会の挨拶:

四方 順司 副学長(研究・情報担当)・研究推進機構長

四方副学長からは、本センターが研究経営を支えるURAの育成に関する教育研究の実践的な拠点として発展し、多様なステークホルダーや大学研究組織との連携・協力を通じて、日本の研究力強化に貢献することへの期待が述べられ、開所式を締めくくりました。

四方副学長

四方副学長

キックオフセミナー「研究経営を支えるURA人材の育成」に向けて

開所式に引き続き、「研究経営を支えるURA人材の育成」をテーマにしたキックオフセミナーが開催されました。司会進行は、本センター研究経営支援人材育成ユニットの大場誠介ユニット長が務め、5名のパネリストによるパネルディスカッションが行われました。

パネリスト:

礒部 靖博 氏(山口大学 URA 准教授)

大学戦略と大学経営の構造的共通性に触れ、成果設定と人材供給の相互作用、制度改革の必要性を指摘されました。コンセプチュアルスキル、リーダーシップが大学戦略や経営に関わるURAにとって重要なものになることが指摘され、本センターの目指す体系的な能力の習得への期待が示されました。

礒部氏

礒部氏

山田 朗 氏(愛媛大学 シニア・リサーチ・アドミニストレーター)

リサーチ・アドミニストレーション業務の本質を見極めることの重要性が指摘されました。また、学外のステークホルダーとの関係性の中で自らのあり方を捉えることが経営の重要な部分であること、自大学を中小と卑下する意識が「予言の自己成就」的に、組織のプレゼンスへ及ぼす影響についても触れられました。

山田氏

山田氏

舘 正一 氏(関西大学 上級リサーチ・コーディネーター)

大学はそれぞれが独自に掲げるビジョン(パーパス)に向けて取り組む存在であり、そのためには、メガトレンド分析・政策分析・競合分析を行い、ビジョンに向けた研究戦略、人材戦略、財務戦略、広報・ブランディング戦略が必要となる。URAはそのときの「伴走者」としての役割を担うべきと考えられるが、URAが何処まで関わっていくのかということは議論が必要で一つの課題であることが指摘されました。

舘氏

舘氏

德田 加奈 氏(神戸大学 特命政策研究職員)

URAは単なる支援者ではなく、研究者とともに目標達成に取り組む共同行為の主体であるという自覚が重要であることが指摘されました。スキル向上にはネットワーキングと現場知見の共有による学びの共創が不可欠であり、また業務の複雑化に伴い専門性の深化と学術的知見との接続の必要性が高まる中で、本センターへの期待が示されました。

德田氏

德田氏

久間木 寧子 氏(新潟大学 上席UA)

本センターが「研究」も名称に含むことの意欲性を評価するとともに、課題によるネットワーク形成を本センターが実行することへの期待が述べられました。また、新潟大学におけるURAビジョンの改定において、URAは「支援職」ではなく、研究者と共に研究を考える場、大学の場をつくる存在であることを意図したことが紹介されました。新潟大学で整備されているUA制度を紹介し、組織型経営に向けた取り組みが紹介されました。

久間木氏

久間木氏

会場からのコメント・質疑

会場からは、URAが研究経営に関わるべきか、関わりたいのか、研究経営に対する執行部の態度の在り方、スクラップ&ビルドで事業を進めるべき大学がスクラップが苦手であり、それらを進められるようなURA人材の育成が重要であることなど、実務に根ざした率直な声が寄せられました。

閉会の挨拶:大沼 雅也 副センター長

パネルを通じた議論の振り返りとともに、研究経営・大学経営を支えるURAにとって必要なスキルとはどのようなものであるのかを、今後も皆様方から意見を頂戴しながら整理していくことが重要であり、今回の場がそのような議論のキックオフとなっていれば幸いである旨が述べられ、セミナーを締めくくりました。

大沼副センター長

大沼副センター長

参加者の声と今後に向けて

終了後に実施したアンケートでは、7割以上の参加者から「満足」「概ね満足」との評価をいただきました。

自由記述では、「研究経営とは何か」についてのさらなる議論の深化を望む声や、センター活動がURAネットワークの強化につながることへの期待が多く寄せられました。

一方で、キックオフセミナーに対しては「議論の時間が不足していた」との指摘や、「経営層からの意見も聴きたかった」との声もあり、研究経営を支えるURAのあり方を考える場を今後さらに提供していくことの重要性が示唆されました。

URA育成教育研究センターでは、今後も全国のURAをはじめとする多様なステークホルダーとの連携・協力を通じて、研究経営支援人材としてのURA育成の方法論の開発とその全国展開に取り組んでまいります。